Table des matières

Introduction

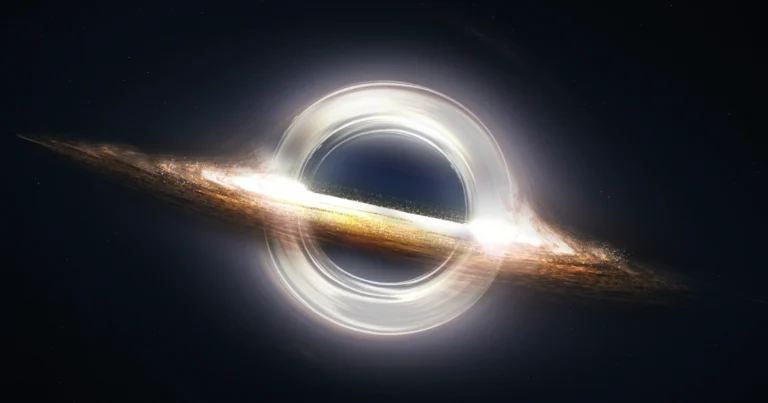

Un flash bleu éclaire soudain l’horizon, une lueur blafarde déchire le ciel, puis un grondement sourd ébranle la terre. Les témoins décrivent des phénomènes aussi fascinants qu’inquiétants : des éclairs silencieux, des sphères lumineuses flottant dans l’air, ou encore des lueurs diffuses semblant surgir du sol. Ces manifestations, connues sous le nom de lumières sismiques ou earthquake lights, accompagnent parfois les tremblements de terre, mais leur origine demeure un mystère partiellement irrésolu.

Depuis l’Antiquité, ces phénomènes lumineux alimentent récits, mythes et spéculations. Sont-ils un avertissement de la nature ? Une illusion née de la panique ? Ou la manifestation d’un processus physique encore incompris ? Cet article explore en profondeur les lumières sismiques, en détaillant les observations historiques, les explications scientifiques, les avancées technologiques et les perspectives pour leur utilisation dans la prédiction sismique.

Que sont les lumières sismiques ?

Les lumières sismiques sont des phénomènes lumineux transitoires observés dans des contextes sismiques, souvent juste avant, pendant ou immédiatement après un tremblement de terre. Leur apparence est variée et peut inclure :

- Flashs lumineux : semblables à des éclairs, mais sans tonnerre, souvent bleus ou blancs.

- Orbes flottantes : des sphères lumineuses, parfois colorées (bleu, vert, rouge), semblant planer dans l’air.

- Lueurs diffuses : des halos ou voiles lumineux à l’horizon, souvent décrits comme blafards ou bleutés.

- Bandes verticales : des colonnes de lumière jaillissant du sol, parfois associées à des fractures tectoniques.

Leur durée varie de quelques fractions de seconde à plusieurs minutes, et elles peuvent être visibles de jour comme de nuit. Contrairement aux aurores boréales, aux éclairs d’orage ou aux reflets artificiels (comme ceux des lignes électriques), les lumières sismiques sont directement liées à l’activité géologique.

Contexte géographique et géologique

Les lumières sismiques semblent plus fréquentes dans certaines régions tectoniquement actives, comme les zones de subduction (par exemple, le Japon, le Chili, le Pérou) ou les failles transformantes. Les roches ignées ou métamorphiques, riches en quartz ou en minéraux comme la péridotite, semblent jouer un rôle clé dans leur apparition.

Témoignages marquants

- Grèce antique, 373 av. J.-C. : des chroniqueurs rapportent des « flammes dans le ciel » avant un séisme dévastateur à Helike.

- Pérou, 2007 : lors du séisme de magnitude 8,0 à Pisco, des habitants décrivent des lueurs bleues intenses dans le ciel nocturne, capturées par des caméras de surveillance.

- Mexique, 2021 : le tremblement de terre de magnitude 7,1 à Acapulco s’accompagne d’éclairs bleus et verts, largement relayés sur les réseaux sociaux.

- Japon, 2011 : lors du séisme de Tohoku (magnitude 9,0), des témoins rapportent des flashs horizontaux près du sol, associés à des perturbations électromagnétiques.

Ces témoignages, autrefois considérés comme anecdotiques, sont aujourd’hui pris au sérieux grâce à la multiplication des enregistrements vidéo et des analyses scientifiques.

Une histoire de scepticisme et de reconnaissance progressive

Pendant des siècles, les lumières sismiques ont été reléguées au rang de légendes ou d’hallucinations. Les récits étaient souvent vagues, et les scientifiques manquaient de moyens pour les étudier systématiquement. Cependant, plusieurs jalons ont marqué leur reconnaissance :

- Années 1960 : des sismologues japonais commencent à compiler des témoignages systématiques, notant des corrélations entre lumières et séismes.

- 1995 : le séisme de Kobe (Japon) génère des rapports de lueurs, incitant à des études plus approfondies.

- 2000s : l’avènement des smartphones et des caméras de surveillance permet de capturer des preuves visuelles, rendant le phénomène difficile à ignorer.

En 2014, une étude publiée dans Seismological Research Letters par Robert Thériault et ses collègues analyse 65 cas de lumières sismiques sur plusieurs siècles, confirmant leur lien avec des événements sismiques et des conditions géologiques spécifiques.

Quelles sont les explications scientifiques possibles ?

Plusieurs hypothèses tentent d’expliquer les lumières sismiques, combinant géophysique, électromagnétisme et chimie atmosphérique. Voici les principales théories :

1. Hypothèse des contraintes géologiques (Effet piézoélectrique)

Le physicien Friedemann Freund, de la NASA, a proposé une explication basée sur la piézoélectricité. Certaines roches, comme le quartz ou la péridotite, génèrent des charges électriques lorsqu’elles sont soumises à une forte pression, comme lors d’un séisme. Ces charges migrent vers la surface, où elles ionisent l’air, créant des plasmas lumineux visibles sous forme de flashs ou de lueurs.

- Expériences en laboratoire : Freund a démontré que la compression de roches ignées produit des courants électriques mesurables, capables d’ioniser l’atmosphère.

- Conditions nécessaires : roches riches en minéraux spécifiques, fortes contraintes tectoniques, et parfois une humidité atmosphérique favorable pour amplifier l’effet.

2. Hypothèse électromagnétique atmosphérique

Les séismes peuvent perturber le champ magnétique terrestre ou générer des ondes électromagnétiques de très basse fréquence (ELF/VLF). Ces ondes interagiraient avec l’ionosphère, provoquant des décharges lumineuses similaires à celles des aurores ou des sprites (phénomènes lumineux d’altitude).

- Preuves : des anomalies électromagnétiques ont été détectées avant certains séismes majeurs, comme celui de L’Aquila (2009).

- Limites : cette hypothèse explique mal les lueurs proches du sol ou les orbes flottantes.

3. Libération de gaz et réactions chimiques

Une autre théorie suggère que les fractures tectoniques libèrent des gaz comme le radon ou le méthane. Ces gaz, en s’échappant, pourraient s’ioniser ou réagir chimiquement avec l’atmosphère, produisant des lueurs.

- Exemple : des augmentations de radon ont été mesurées avant certains séismes, bien que le lien avec les lumières reste spéculatif.

- Problème : les quantités de gaz nécessaires pour produire des lueurs visibles semblent improbables.

4. Phénomène réel ou illusion ?

Certains sceptiques attribuent les lumières sismiques à des artefacts perceptifs ou à des sources lumineuses artificielles mal interprétées :

- Réflexions des phares de voitures ou des lignes électriques endommagées.

- Effets psychologiques liés au stress intense, amplifiant la perception de lueurs.

- Confusions avec des phénomènes météorologiques comme les éclairs ou les météores.

Cependant, la récurrence des observations, leur corrélation avec des zones sismiques et les enregistrements vidéo rendent cette explication de moins en moins crédible.

5. Hypothèse émergente : Triboélectricité

Une hypothèse récente explore la triboélectricité, un phénomène où des frottements entre surfaces (comme des plaques tectoniques ou des fractures rocheuses) génèrent des charges électriques. Ces charges pourraient produire des décharges lumineuses similaires à celles observées dans les tempêtes de sable ou les éruptions volcaniques.

Données et cartographie des observations

Les lumières sismiques sont rares, mais leur documentation s’améliore grâce aux technologies modernes. Voici un tableau élargi des cas notables :

| Année | Lieu | Magnitude | Description des lumières | Contexte géologique |

|---|---|---|---|---|

| 1966 | Matsushiro, Japon | 5.0 | Lueurs blanches pulsées | Faille transformante |

| 2007 | Pisco, Pérou | 8.0 | Flashs bleus dans le ciel | Zone de subduction |

| 2009 | L’Aquila, Italie | 6.3 | Éclairs bleus avant les secousses | Faille normale |

| 2010 | Chili | 8.8 | Lueurs pulsées blanches | Zone de subduction |

| 2011 | Tohoku, Japon | 9.0 | Flashs horizontaux près du sol | Zone de subduction |

| 2017 | Chiapas, Mexique | 8.1 | Orbes lumineuses bleues | Zone de subduction |

| 2021 | Acapulco, Mexique | 7.1 | Flashs bleus et verts nocturnes | Zone de subduction |

| 2023 | Turquie | 7.8 | Lueur diffuse à l’horizon | Faille transformante |

Analyse des données

- Magnitude : les lumières sismiques sont plus fréquentes pour des séismes de magnitude supérieure à 5,0, bien que des cas rares existent pour des magnitudes plus faibles.

- Localisation : elles apparaissent souvent près des failles actives, en particulier dans des zones riches en roches ignées ou métamorphiques.

- Moment : environ 30 % des cas rapportent des lumières avant le séisme, 50 % pendant, et 20 % après.

Peut-on prédire un séisme grâce aux lumières sismiques ?

L’idée d’utiliser les lumières sismiques comme précurseur sismique est séduisante, car elle pourrait révolutionner les systèmes d’alerte précoce. Cependant, plusieurs défis subsistent.

Opportunités

- Corrélation temporelle : les lumières précédant certains séismes (comme à L’Aquila en 2009) suggèrent un potentiel prédictif.

- Technologies modernes : les satellites (ex. : DEMETER, CSES) détectent des anomalies ionosphériques et électromagnétiques associées aux séismes.

- IA et big data : l’analyse en temps réel des vidéos, capteurs de champ électrique et rapports citoyens pourrait identifier des schémas.

Obstacles

- Rareté : les lumières sismiques n’apparaissent que dans 0,5 à 2 % des séismes, selon les estimations.

- Conditions spécifiques : elles dépendent de facteurs géologiques (type de roche, humidité) et atmosphériques difficiles à généraliser.

- Bruit de fond : distinguer les lumières sismiques des sources artificielles ou naturelles (éclairs, météores) reste complexe.

Projets en cours

- Observation ionosphérique : les satellites CSES (Chine) et Swarm (ESA) surveillent les perturbations électromagnétiques liées aux séismes.

- Réseaux de capteurs : des stations au sol mesurent les variations de champ électrique et les émissions de radon.

- Citizen science : des plateformes comme QuakeWatch encouragent les citoyens à signaler des phénomènes inhabituels, enrichissant les bases de données.

Quiz : Que savez-vous sur les lumières sismiques ?

Testez vos connaissances avec ce quiz !

- Quelle est la couleur la plus fréquemment observée lors des lumières sismiques ?

a) Rouge

b) Bleue

c) Jaune - Les lumières sismiques peuvent-elles apparaître en plein jour ?

a) Oui

b) Non - Le phénomène est-il uniquement visible lors de séismes de grande magnitude ?

a) Oui

b) Non - Quelle roche est souvent liée à la génération de charges électriques ?

a) Granite

b) Péridotite

c) Calcaire - Quel gaz, libéré par les fractures tectoniques, pourrait contribuer aux lumières sismiques ?

a) Oxygène

b) Radon

c) Azote

Réponses au quiz

- b) Bleue – Les lueurs bleues ou bleu-vert sont les plus fréquemment rapportées, probablement en raison de l’ionisation de l’azote dans l’atmosphère.

- a) Oui – Bien que plus visibles la nuit, les lumières sismiques ont été observées en plein jour, notamment lors de séismes majeurs.

- b) Non – Elles sont plus courantes pour les séismes de magnitude > 5,0, mais des cas existent pour des magnitudes plus faibles.

- b) Péridotite – Cette roche, riche en minéraux piézoélectriques, est souvent associée à la génération de charges électriques.

- b) Radon – Ce gaz radioactif, libéré par les fractures tectoniques, pourrait s’ioniser et contribuer aux lueurs.

FAQ – Lumières sismiques

Les lumières sismiques sont-elles dangereuses ?

Non, elles ne présentent aucun danger direct. Ce sont des manifestations secondaires des processus géologiques, sans effet thermique ou radiatif notable.

Pourquoi sont-elles si rares ?

Elles nécessitent une combinaison rare de conditions : roches piézoélectriques, fortes contraintes tectoniques, fractures proches de la surface, et parfois une humidité atmosphérique spécifique pour amplifier l’ionisation.

Peut-on les observer en France ?

Oui, mais c’est très rare. La France a une sismicité modérée, avec des zones actives comme les Alpes ou les Pyrénées. Quelques rapports anecdotiques existent, mais aucun cas bien documenté.

Sont-elles liées aux ovnis ou à des phénomènes surnaturels ?

Non. Bien que leur aspect étrange ait alimenté des spéculations, les lumières sismiques sont un phénomène naturel, explicable par des processus géophysiques et atmosphériques.

Comment puis-je contribuer à leur étude ?

Signalez tout phénomène lumineux inhabituel observé avant ou pendant un séisme via des plateformes comme l’USGS ou QuakeWatch. Les photos, vidéos et descriptions précises sont précieuses.

Perspectives d’avenir

Les lumières sismiques, bien que rares, ouvrent une fenêtre sur les processus complexes des séismes. Les avancées dans les domaines suivants pourraient transformer notre compréhension :

- Modélisation géophysique : des simulations plus précises des charges électriques générées par les roches.

- Détection précoce : l’intégration des lumières sismiques dans des systèmes d’alerte multi-paramètres (sismomètres, capteurs électromagnétiques, satellites).

- Collaboration internationale : des bases de données mondiales pour centraliser les observations et identifier des schémas.

À terme, les lumières sismiques pourraient non seulement enrichir notre compréhension des séismes, mais aussi sauver des vies en améliorant les capacités de prédiction.

Conclusion : Entre mystère et science en pleine évolution

Les lumières sismiques incarnent l’un des mystères les plus captivants de notre planète. Ces lueurs fugaces, autrefois considérées comme des fables, révèlent peu à peu leurs secrets grâce à la science moderne. Qu’elles soient le fruit de charges piézoélectriques, de perturbations électromagnétiques ou de réactions chimiques, elles nous rappellent que la Terre est un système dynamique, plein de surprises. En poursuivant les recherches, les scientifiques espèrent non seulement percer leur énigme, mais aussi en faire un outil pour anticiper les catastrophes. Les lumières sismiques, entre beauté éphémère et potentiel salvateur, continuent d’éclairer notre quête de connaissance.